2023.05.18 ON AIR

新潟の匠に学ぶ ~ 加茂紙

北陸自動車道 三条燕I.C.

今週は、新潟県に伝わる伝統産業の体験ロケです!

やってまいりましたのは、北陸道・三条燕ICから約30分「加茂紙 漉場(すきば)」です。

紙漉きって聞くと、山の中で清水が流れるような場所なんかな?って思ってましたけど、加茂の中心商店街にあるんすね。

お話を伺いますのは、スタッフ(一人しかいません)の弦巻さんです。

「勉強不足で加茂紙ってのは初めて聞いたんですけど・・・。」

「そうでしょ?私もそうだったんですよ。」

「えっ?加茂高出身のKさんは?」

「いや~、聞いたことないっすね~。」

なんか聞きますとこの加茂紙、一回その伝承が途絶えてしまっていたんですって。

んで、10年以上前に復活させようということで、弦巻さんが今頑張ってると・・・。

加茂紙は、楮を原料にした和紙。

今の七谷地区を中心に、冬場の農家さん達のお仕事として長きにわたり産業化されていたのだそう。

「これが当時の加茂紙ですね。」

「お~~、これ加茂紙だったんだ!」

昔おばあちゃん家に行くと、トイレにチリ紙ってあったじゃん!

あれですよ!あれ!

パッケージにも「加茂紙」「高級」って書いてある。

今で言うなら「鼻セレブ」みてな商品なのかな?

でも、ここまで認知されてた加茂紙が、なんで途絶えてしまったんでしょう?

「まず原料から自分たちで揃えないといけなかったり、作業も大変なんですよ。」

和紙の原料は楮。

つなぎ?にはネバネバしたトロロアオイ?って言ったかな?が必要。

それを自分たちで栽培して、さらに原料の加工、紙漉きまで全部自分家でやらんきゃね!

手間かかる上に、洋紙との価格競争もある・・・ってことで30年以上前に途絶えてしまったそうです。

「私たちが初めた頃は、もうやってる人がいなくて、見たことがあるって人に教えてもらったりしてました。」

!!そこから復活したんけ!!

もう伝承できるギリギリのタイミングで間に合ったんすね!

もっかの悩みは、原料の問題!

自分で作るにしてもなにせ弦巻さん一人でやってるから!

「手伝ってくれる人も探してて、トロロアオイの種配ったりもしてるんですけど・・・。」

家庭菜園してるあなた!

トロロアオイは花が食べられます!

弦巻さんは根っこしかいらんそうなので、トロロアオイ栽培に挑戦してみませんか?w

では、いよいよ紙漉き体験っす!

「一発勝負です!」

紙漉きって、何度も何度も繊維をすくって紙にしていく作業を想像しますが、そういうことはしません!

一回すくったらそれで終わりの一発勝負!

そもそも素人が初めて行って紙漉きなんかできるわけないんだから!

なんとなくでも体験できる方法がこれなんでしょうね。

作る和紙のサイズはB5なのかな?

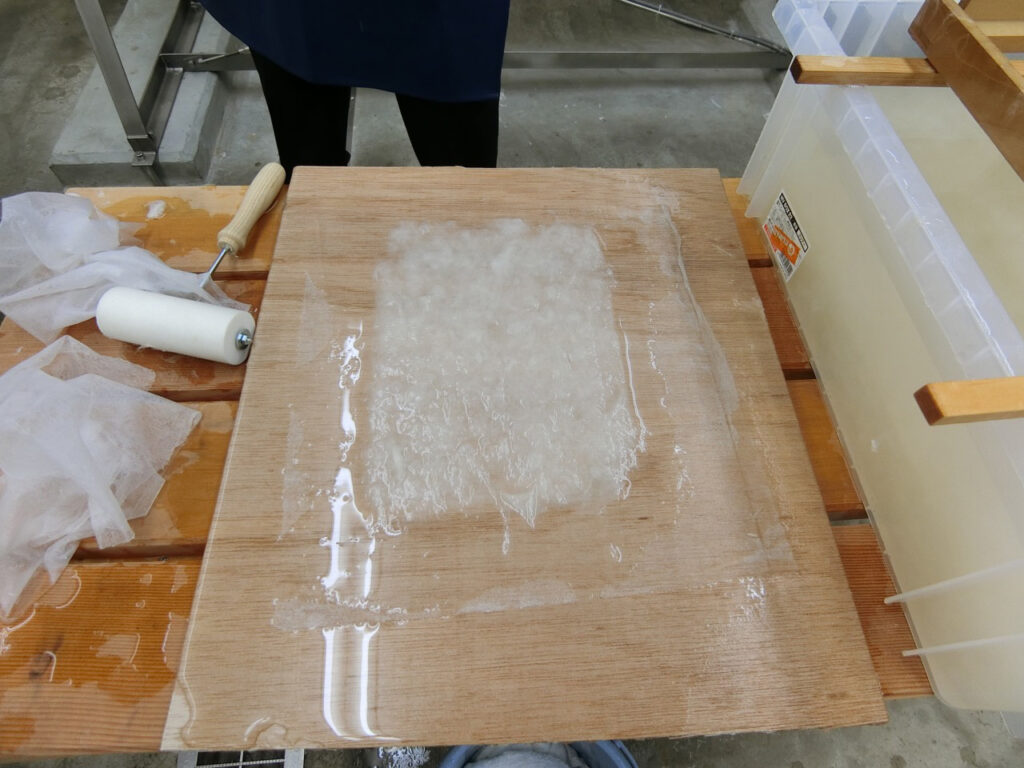

紙の大きさの木の枠に、水に溶かした繊維(今回は再生紙)をすくって紙にします。

「奥からばっとすくって、均等になるようにまっすぐ上げてください。」

「はい。」

とは言うものの、アタシこういうのビビりなんすよね。w

おもいっきりってヤツが足りない。

「ガバッっと!・・・・上げて・・・。」

「「「傾いてる!傾いてる!!」」」

まっすぐ上に持ち上げらえなかった!

大分下の方に繊維が固まってる!

「まあ、こういうのも味ですから。」

漉いた紙は、乾燥機?に貼って乾いたら完成。

NEXCOの任三郎代理も挑戦!

任三郎さん・・・動きは堅かったけど、案外思いっきりも良く上手!

繊維も均等になってるみたい。

んで、出来上がり・・・

「たしかにかたよりはあるけど、これはこれでいいっすね!!」

「きれいですね~~。うまくいったんじゃないでしょうか。」

二人とも納得の出来栄え!w

なにせこれ、世界で一枚しかない紙ですからね!

同じ人が作っても、同じものは二度と作れない!

いや~、いいお土産できたわ!

ちなみにこの紙漉き体験、我々がやったB5の紙は当日持ち帰り可能です。

A3の紙は後日発送みたくなるようです。

これ、意外にはまるからみなさんもやってみてください!